東京大学 2013年度冬学期 水曜日5限目

教員名:Hermann Gottschewski

連絡先:gottschewskiアットfusehime.c.u-tokyo.ac.jp

科目名:比較文化論

テーマ:西洋音楽の文化史―ドイツの音楽を中心に

第4回(2013/11/13)

18世紀後半の音楽とその前史(演奏会文化の発展を中心に)

I ヒューマニズムとルネサンス

(1) 基礎知識

イタリアで十五世紀に始まるヒューマニズム(人文主義)とルネサンスは古代の知識と美学を理想とする思想によって特徴付けられる。音楽においては特に十六世紀後半のフィレンツェの「カメラータ」(哲学者、古典学者、詩人、音楽家等によって構成される音楽サークル)が従来の音楽を批判し、古代の音楽論に適った新しい音楽を目指す。そのもっとも重要な内容は、ことば(歌詞)を音楽の「支配者」とし、楽曲がそれを「効果的に」伝える手段とするという考えであった。そこで特に模範となったのは古代ギリシャの演劇論と修辞学であった。つまり新しい音楽の目的は、舞台から観客を感動させる演劇と演壇から民衆を納得させる演説の様に、「聴衆」に聴かせることであった。そこで「演奏会」を音楽の本来の形とする考え方が生まれたとも言えるが、それはあくまでも詞を中心とする音楽であったので、劇的な性格が強かった。カメラータ自身の活躍は実験的なものだったとも言えるが、後にその影響で大作曲家として有名になったのが1600年前後に活躍したクラウディオ・モンテヴェルディ(Claudio

Monteverdi, 1567–1643)である。カメラータで生まれ、その影響で発展し今日まで続く新しいジャンルとしてはオペラを挙げなければならない。(オペラは最初の段階で古代ギリシャの演劇の復古として考えられたが、ギリシャの演劇についての知識が限られていたのでほとんど創作であった。)そしてカメラータのもっとも代表的な音楽様式はモノディ(monodia)と言い、詞の表現を中心とするうたもので、伴奏は簡単な和声に限られていた。そこから後にオペラのレチタティーヴォとアリアに発展する。

鑑賞のお勧め:モンテヴェルディのオペラ「オルフェオ」

http://www.youtube.com/watch?v=3Ma4OelX45I

楽譜(初版等)http://imslp.org/wiki/L%27Orfeo,_SV_318_(Monteverdi,_Claudio)

この作品いついては英語のヴィキペディアがかなり詳しく、丁寧に書かれている

http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Orfeo

授業で聴く部分は第3幕の始まり。上記のyoutubeで52分50秒から、初版譜では47頁から。(ただし授業で聴く録音・上演は別のものです。)

第三幕の初版譜:Orfeo3.pdf

第三幕の内容:オルフェオ(オルペウス)はスペランツァ(希望の女神)によってハーィデース(幽界)の入り口まで連れて行かれる。入り口に「ここに入る人々よ、ここで全ての希望を捨てなさい」と書いてあり、そこで希望の女神が居なくなる。そこでカロンテ(カローン、人を幽界に連れて行く渡し守)が「生きている人が渡れない」と述べ、オルフェオの願いを断る。しかしオルフェオは楽器を手にし、断り続けるカロントを結局優れている歌の力によって寝かせ、船を盗み、自分の力で渡る。最後にコーラスが自然を打ち負かす力を誉める。

録音(ヴィデオ)の詳細:L'Orfeo. Favola in musica by Claudio Monteverdi. With La Capella Reial de

Catalunya, conducted by Jordi Savall. Gran Teatre del Liceu Barcelona, Spain.

修辞学の役割 その1

修辞学は中世を通して知識人が習得すべき基礎科目(「自由学芸七科」)に含まれ、ラテン語で書かれた古代の教科書が使われていた。従って古代の修辞学の概念や知識が一般的に通用するものとして、学問のさまざまな分野の基礎として応用された。ルネサンスでは中世で忘れられた古代の詳しい文献が再発見され、古典的な修辞学の勉強がさらに重要になった。修辞学では(演説する時の)ことばのリズム、フレージング、ダイナミクスや旋律も議論され、それは直接的でも間接的でも音楽を分析したり、(ことばに付けられた)旋律を批判したりする時に応用できる知識であった。中世の音楽論は主に数学的に「ハーモニー(調和)」を説明するものであったので、音楽の表現力について説明する用語はほとんど存在しなかった。それがルネサンスやバロックの時代で新たに必要となり、その役割を果たしたのは修辞学の用語であった。今日の音楽用語でも、ルネサンス時代の修辞学から由来している性質を残しているものが少なくない。それは日本語の訳語でさえその性質を残しているものもある。例えば「楽章」(↔文章)、「主題」、「モチーフ(動機)」などである。

II バロック時代へ

(2) 基礎知識―「意図的なルール違反」と「音楽の激情論」

演劇論や修辞学の影響により音楽の構造として新しく理論的に認められるようになったのは「意図的なルール違反」である。つまり音楽は必ずしも完全な調和を意図するのではなく、場合によって調和を破る方が本格的な激情表現になる。例えば修辞学では、演説者が(計画的に)正しく始まった文を途中で切り、急に何かの激情(affect)によって感動させられたように、文法的に許されない構造で話を続ける表現法が教えられるが、音楽でも調和的に続く協和音と不協和音のルールを破り、激情を表すことがある。このような「意図的なルール違反」が音楽で許されるかについては16世紀のイタリアでは激しく議論されたが、結局この「ルール違反」に関わる新たな「激情表現のルール」が修辞学の概念にもとづいて音楽論に導入される。この論は「音楽の激情論」とも呼ばれ、特にドイツのバロック時代の音楽論に重要な流れの一つとなる。

|

Figuræ in

Musurgia nostra idem sunt præstantque, quod colores, tropi, atque varij

modi dicendi in Rhetorica. Quemadmodum enim Rhetor artificioso troporum

contextu Auditorem mouet nunc ad risum modo ad planctum; subinde ad misericordiam, nonnunquam ad

indignationem & iracundiam, interdum ad amorem, pietatem & iustitiam,

aliquando ad contrarios hisce affectus, ita & Musica artificioso clausularum

siue periodorum harmonicarum contextu. [...] Sunt itaque duplices

figuræ à Musicis considerandæ; Principales, &

minùs principales. Figuræ

principales sunt commissura, Syncopatio, Fuga; Figuræ minùs

principales sunt 12. Pausa, Repetitio, Climax, Complexum, Anaphora,

Catachresis, Noema, Prosopopæia, Parrhesia, Aposiopesis, Paragoge,

Apocope [...]. Athanasius

Kircher: Musurgia Universalis, Roma 1650 |

我が音楽においてはフィグーラ(修辞技法)というのは、修辞学で教えられる「彩色」、「転義」、そして様々な表現法と同じものであり、同じく重要なものである。つまりあたかも演説者が転義を技巧的に詞に織り込むことによって聴者を笑わせたり泣かせたりして、次の瞬間で同情を、時に憤慨や怒気でも起こし、また別の時に愛、敬神、正義、あるいはその逆の激情を呼び起こすと同様に、音楽も終止法と調和的なフレーズを技巧的に織り込むことによってそういう効果をもたらす。(中略)音楽で考慮すべきフィグーラは以下の2種類がある。曰く主要なフィグーラ、曰く主要でないフィグーラ。 主要なフィグーラは「結合」[掛留・経過音]、シンコペーション、フーガ。主要でないフィグーラは以下の12種類ある。休符、繰り返し、クライマックス、抱合、首句反復、対立、暗示、擬人法、率直な表現、頓絶法、伴う動作、省略。 A. キルヒャー著『普遍音楽』、1650年出版 |

III 啓蒙主義

修辞学の役割 その2

十八世紀前半のドイツでは修辞学的な考え方が徐々に器楽に扱われた。それには時代背景として啓蒙主義があった。つまり全てのものに説明可能な理由があるという啓蒙主義の信仰箇条にもとづいて、それまでに神秘とされている調和の効果についても、研究すれば説明できると考えられた。そして器楽の論(曲の構造論、演奏論、鑑賞論)が急激に発展し、今日でも音楽の専門家に読まれる理論文献がたくさん執筆され出版された。その中で新たに修辞学が比喩的に扱われ、詞が付いていない器楽の旋律も詞の様に人に話しかけるものだとされた。十八世紀前半の修辞学的音楽論をもっとも展開したヨーハン・マッテゾン(下記参照)が言うには音楽はKlangrede(「響きの演説」)である。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

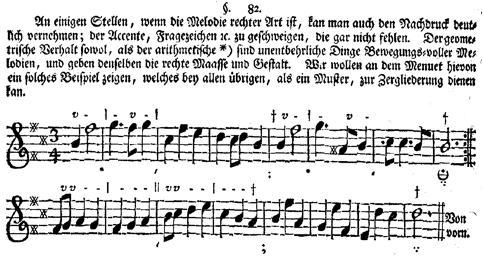

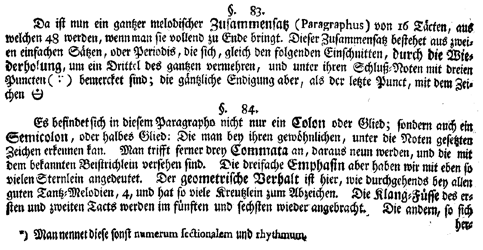

マッテゾンの『完全なる楽長』、224~225頁による、あるメヌエットの分析。五線譜の下にはコンマ、セミコロン、コロン、ピリオドの様な印が音楽の区切りを指している。五線譜の上に書かれたのは韻律法に関わる印で、普通は欧米語の韻文の分析に使われる。ここで音楽に応用された文法学や韻律学の用語を四角で囲んだ。その多くはマッテゾンが初めて音楽に応用し、一部のみが後で音楽用語として普及した。

(3) 基礎知識 18世紀の重要な音楽論

1 作曲論:ヨハン・マッテゾン(Johann

Mattheson, 1681–1764)の『完全なる楽長』(1739)―音楽を修辞学的に説明した作曲論

2 鑑賞論:レオンハルト・オイラー(Leonhard

Euler, 1707–1783)の『新音楽論への試み』(1739)―音楽の効果を心理学・物理・数学的に説明した音楽効果論

3 演奏論:1850年ごろから重要な演奏論が複数出版されているが、有名なのは例えばC・Ph・E・バッハ(Carl Philipp Emanuel Bach, 1714–1788, J.S. Bachの子)の『正しいクラヴィーア奏法への試論』(1853)とL・モーツァルト(Leopold

Mozart, 1719–1787, W.A. Mozartの父)の『基礎に基づいたヴァイオリン教本への試み』

III ロマン主義へ

修辞学の役割 その3

十八世紀末の音楽研究者であるヨハン・ニコラウス・フォルケル(Johann

Nikolaus Forkel, 1749–1818)はその『総合音楽史』(1788–1801)で音楽を(比喩的にではなく)一つの言語として定義し、それとしての音楽修辞学の存在を主張した。彼の論では詞より純音楽で言える内容があり、音楽という言語が詞の言語に劣るものではない。つまり音楽は「心の完全なる言語」であり、詞は「理性の完全なる言語」としてその領域が違う。ただしフォルケルのこの様な言語論は抽象的な哲学論で、啓蒙主義の音楽論のように音楽を具体的に理解し説明するような理論ではない。つまりこの哲学論は新しい神秘主義だとも言え、ロマン派の音楽論に多大な影響を与えた。